Ihr Name klingt nach dem Echo von zwei Peitschenschlägen: Grazia Terribile. Die Ausstellungen der Galeristin sind am ersten Abend gepunktet. Deshalb leistet sie sich Events, die ihr ausser Ärger nichts einbringen. TatTwo atmet den Geist der Selbstreinigung durch Kunst, des Versenkens in das Bild des Schmerzes, der Anrufung fremder Götter. TatTwo ist ein Floh, den Libero Concordia der Galeristin ins Ohr gesetzt hat.

Libero Concordia ist ein gescheiterter Pappstar, der Schweinerock–Bands produziert und schlechte Plattencover entwirft. Der Lordsiegelbewahrer ist ein überzeugter Rockist und Authentizitätsverfechter, der versucht, die brutalen Auswüchse seiner verkorksten Biografie zu einem rebellischen Akt zu verklären, einer selbstgerechten und zu Tode liberalisierten Welt ihre böse Fratze zu zeigen und in sich sämtliche mythischen Rock’n’Roll–er zu vereinen. Er trägt ein slickes Oberlippenbärtchen, ein silbernes Kettchen, Drapes und lange Jacketts. Dazu Creepers mit dicker Kreppsohle und ein Bolo–Tie, ein dünnes Lederband mit silbernem Amulett, um den Hals. Wer cooler ist als er und seine Clique, der friert. Sie versuchen den Eiswinden der Entfremdung zu trotzen und den Kältepassagen der Existenz affirmative Strategien entgegenzusetzen. Die Ambivalenzen, die das Leben bereithält, anzunehmen und sich darauf einzustellen, ist die Basis ihres Verhaltens. Crusties, weisse Mittelklasse, die so tut, als wäre sie Unterklasse.

Grazia Terribile begreift seine ironische Form der Dekontextualisierung als Vermischung, sie schärft den Blick für das Zeichenhafte selbst und versucht, diesen symbolischen Eklektizismus semiotisch aufzulösen. Indem Libero Concordia eingespielte Zuweisungen von Ausdruck und Inhalt bestreitet und auf das Ursprüngliche des Symbolischen hinweist, kann er nur in dem Augenblick handeln, der ihm gehört, unter den Menschen, die ihn umgeben. Im Grunde will er nur sich und das Publikum auf degoutante Weise zum Lachen bringen.

Die Körperoberfläche dient den Ureinwohnern der Marquesas–Inseln als Zeichentafel für die Schrift des irdischen Paradieses. Sie schlugen sich mit einem Tatauierkamm, der aus Haifischzähnen bestand, bunte Muster in die Haut… die Schrottpressengeneration bekommt Druck von allen Seiten. Um Individualität und den Schmerz des Daseins spüren zu können, müssen sie die beständige Taubheit mit Schmerz vertreiben. Sie verschönern ihre Haut mit Brillanten im Bauchnabel oder an der Nase, piercen sich Brustwarzen, Schamlippen oder die Zunge, joggen oder schwimmen jeden Morgen, experimentieren mit immer neuen Diäten und kämpfen gegen eine heimtückische Dehydrierung. Es sind erschreckte Menschen, die verwirrt auf die Realität oder das, was sie dafür halten, reagieren. Vergebliche Kämpfer, die versuchen sich ein Leben zu arrangieren. Fröhliche Untergeher, denen das Gestern ebenso entgleitet wie das Heute, und die Hoffnung schöpfen, wenn eine Stimme unaufgeregt in ihr heilloses Durcheinander spricht. Jeans und Turnschuhe werden in Sweatshops in Vietnam oder auf den Philippinen von Kindern zusammengenäht, die sie selbst nie tragen werden. Hergestellt wird im Westen lediglich ein Image. Widerstand wird nur geduldet, solange diese Popularität wiederum ein Image, eine Mode, eine Marke kreiert. Die Artgroupies feiern sich auf der TatTwo–Vernissage mit ihrer Anti–Haltung als lustigen Guerillaspass. Das Event gerät zur normativen Selbstdarstellung.

Ernst Willem von Wackerzapp ist der noch–nicht–ganz–Ex von Grazia Terribile. Ein Cowboy. Die Eröffnung will er zu einem Showdown machen und einen wunden Punkt von der Wand entfernen. Schon am Eingang gerät er in Schwierigkeiten. Der Eintritt erfolgt nur gegen Vorzeigen eines Tattoos. Popmoderne Kainszeichen. Ein muskulöser, straffer Bauch, ein Tattoo auf glatter, gebräunter Haut, sind die Insignien originärer Jugendlichkeit. Zu spät merkt Ernst Willem, dass er seine Haut zu Markte tragen muss. Der Schmerz schärft seinen Verstand und stärkt das Seelenleben. Er lässt sich auf das Experiment aus der Kälte, Todesahnung, Lebens– und Todesbezwingung ein, befragt in einem inneren Monolog das Unglück, die Welt, in resignativem Tonfall und rechnet angelegentlich mit der Möglichkeit, sich in das Mitglied eines Schurkenstaates zu verwandeln oder zu einem degenerierten Adligen zu werden.

Oli macht den Job schon seit Jahren. Er lässt sich durch nichts beeindrucken. Zeitweise hat er ein abgedrehtes Leben geführt, weil er gehofft hatte, dies würde ihn zu künstlerischen Höchstleistungen inspirieren. Doch gerade dann ist gar nichts dabei herausgekommen. Er ist modern, weil er sich den Postulaten der Moderne widersetzt, nimmt Zeitlosigkeit in Anspruch für sich, wenigstens für einen Augenblick. Heutigentags ist alles steril: die Maschine, die Nadeln werden nach Gebrauch entsorgt. Farben sind bereitgelegt. Haut wird rasiert. Die Nadel feinnivelliert. Motive werden mit einer Schablone übertragen. Routiniert fährt Oli mit der Nadel unter die Haut. Hält exakt die Stichtiefe. Beruhigt zudem die Neueinträge mit der Nachricht, dass es sich um ein Soft–Tattoo handelt, mit dem nur die oberste Hautschicht gefärbt wird. Der Körper als Bildträger. Nach zwei Jahren ist alles vorbei. Die Sonne bleicht die Farbe aus.

Ernst Willem begibt sich unter die Mischpoke. Verschafft sich eine günstige Betrachterposition. Beobachtet Libero, der damit beginnt, verkaufte Bilder abzuhängen. Gratuliert Grazia zum gelungenen Event. Die Galeristin wirkt auf den ersten Blick eher unspektakulär: buschiges schwarzes Haar, Allerweltsklamotten, keine Allüren, keine Manierismen. Wer nicht aufpasst, dem könnte es passieren, dass er sie sieht, ohne sie recht wahrzunehmen. Sie ist attraktiv, ohne schön zu sein, eine Schönheit, die nicht der Industrienorm entspricht, so wie Frauen aussehen, die auf Schönheitschirurgie verzichten können. Sie hat ein Gespür für Kunst und kann witzig und erotisch zugleich sein. Ihre Vorzüge ebenso dezent wie nachdrücklich auszustellen, gehört zum Geschäft. Das Angelernte, Einstudierte, Abgeguckte sieht man ihr nicht an. Beim Schauspielern wird sie von niemandem erwischt. Sie spielt mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf und drückt mit einem Lächeln mehr aus als die meisten Frauen mit ihrem ganzen Körper. Ihr Liebesspiel ist wie jedes Spiel, es genügt sich selbst.

In seiner unerbittlichen Einsamkeit erweist sich Ernst Willem als Frauenheld, der Gelegenheiten ungern verschmäht. Ironie eine Art Erlösungsform, in der er Haltung bewahrt. In ihrem Gesicht, mit der hohen, steilen Stirn und der perfekt ovalen Form, entdeckt er die aufmerksame Zurückhaltung eines Vermeer–Mädchens. Alles was sie sich über das sehr diffizile Geflecht von Beziehungen zwischen Männer und Frauen gesagt haben, dokumentiert nur die völlige Verständnislosigkeit. Und doch wollen sie sich dem Gefühl des völligen Verströmens anheimgeben. Ihr heftiger Flirt wird unterlegt von 124 Dezibel. Feierlich, in dunkler Anmut strömen Melodien dahin.

Triptychon des Rough’n’Roll. In der Mitte das Rockbrett: Gitarren, Bass und Schlagzeug. Links der Techniker mit Sample & Hold. Rechts zwei Plattenspieler als Repräsentanten des HipHop. Plug & play: Als das Kabel für die Stromgitarre einrastet, wirkt es, als hätten sie sich per Klinkenstecker unter Wechselstrom gesetzt und an das Nervensystem der Hörer angeschlossen. Der Gitarrist blickt stechend aus seinen grünen Augen. Blonde Haare hängen ihm strähnig ins Jungsgesicht. Sein schmächtiger Körper steckt in Jeans und Sweatshirt, damit verkörpert er die Symbiose aus Modernisierungsschub und Proletenkultur. Er zupft mit der Gibson Les Paul flink Akkorde, arpeggiert rasend schnell, setzt coole bluesige Slides dazwischen, lässt grosse Septimen mitschwingen, haut kaputte Kettensägen–Riffs raus und macht hymnischen Krach.

Im Gegensatz zur Sängerin der Band. N@sty B. zelebriert den Spagat zwischen fragiler Persönlichkeit und wilder Angriffslust. Sie hebt ihr Medusenhaupt, trägt einen zerfetzten Mini–Rock, hat Lippenstift dick aufgetragen, badet in Wimperntusche und kräht, sie sei eine Bitch – ihre Ausstrahlung ist die einer Lady. Ihre Stimme erhebt sich voll altmodischer Leidenschaft. Funkyness liegt als Flokati unter der traurigen Stimme. Der Körper hängt als schönes Kleid von ihren Schultern. Ihre Arme sind nach ihrem Publikum ausgestreckt, als wollte sie es teilen wie das Meer. Ihr Auftritt ist eine Mischung aus Agro, Melancholie und Zerbrechlichkeit. Als androgyner Macho, nörgelnd und bellend und mit Grinsen übers Ziel hinausschiessend, steht sie breitbeinig mit federnden Knien da und zieht das Mikrophon samt Ständer schräg zu sich herunter, mal drischt sie in Schrittstellung auf die Bühnenkante. Sie bezwingt auf der Bühne das innere Chaos und verwandelt es dort in düster schimmernde Schönheit. Ob mit Gesang– oder Sprechton, ob der Rhythmus haarscharf beim Singen zu einer Melodie wird, das interessiert sie kaum, wenn sie das Material beschwört und in rasende Sätze zerlegt. Alles, was zählt, ist die pure Materialität der Stimme, durch die sie auch in den immer lauter werdenden Beats die Oberhand behält.

»Härte / Action / Sinnlichkeit / – / Ruhm / Reichtum / Unsterblichkeit«, hämmert die Intensitäts–Maschine, beschleunigt Moleküle reinen Krachs von null auf vier Strophen in zwei Minuten und präsentiert sich mit Boller–Beats grundeinfach in ihrer Übermütigkeit sind: Hier der Shouter, dort die Bridge, dann die Drums.

Die Artgroupies covern eine Zeit, in der Rock’n’Roll schamanistische Extase versprach. Erscheinungen, die ein erfundenes Ich wie eine Behauptung vor sich hertragen, betrinken sich auf anderleuts Kosten. Mit Hilfe von popmodernen Zeichen erschaffen sie ihre Welt mit Nietenarmbändern, grossflächigen Tattoos, und einer übercoolen Ranzigkeit. Diese Zombies stiegen aufs Identitätskarussell und wählen zum klinischen Knistern und stoischen Klickern die passende Kleidung, sie stehen morgens vor den Masken ihrer Persönlichkeit und fragen sich: „Wer will ich eigentlich heute sein?“

Distorschen. Todesblühen einer sterbenden Kultur. Wo das sexuelle Begehren aus der Gemütlichkeit aufbricht, paart sich sonische Wut mit roher Gewalt. Die Rough’n’Roll–Bande feiert die Sensationen des Gewöhnlichen, und zelebriert Rawwwk and Rooooull als neue Hochkultur ihrer Epoche. Der Krach muss ohrenbetäubend sein, denn er muss überwältigen. Die Musik darf nicht gehört, sie muss direkt von den Eingeweiden aufgenommen werden… bis zu dem Zeitpunkt an dem das Faustrecht des Zeitgeists der Terror des Alltäglichen beginnt.

»Die haben ihre Karriere hinter sich gehabt, bevor sie beginnen konnte«, weist Libero Concordia mit einem pathetischen, aber eben auch bis zur Lächerlichkeit hilflosen Satz, auf seine Kollegen. Er gehört zu den Menschen, die vieles erreicht haben, aber diffus unglücklich sind. Schatten ihrer selbst. Ernst Willem staunt, wie wenig würdevollen Menschen man im öffentlichen Raum begegnet, jeder scheint nunmehr als PR–Agent in eigener Sache unterwegs zu sein. Sein Gesicht ist wie eingefroren. Er ist angenervt. Völlig angekotzt. Dabei diszipliniert, nicht aggressiv. Findet es unerträglich, wenn man Oberfläche mit Oberflächlichkeit verwechselt. Stoisch erklärt er sich. Im Vertrauen darauf, dass Worte wirken.

»Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass Qual und Selbstzweifel notwendigerweise zu Meisterwerken führen müssen. Ich liebe einfache Menschen, die mit ihren zwei Händen was anfangen können. Sie sind nicht gerade intelligent, aber sehr clever. Ist es altmodisch, eine Kunst machen zu wollen, die das Leben einschliesst, sich auf das Leben erstreckt?«, spekuliert der Adlige, dem in dieser Nacht klar wird, dass der Mensch ein Tier ist, das zuviel denkt. Nirgends kann man hindenken, wohin nicht schon einmal gedacht worden wäre. Intelligenz ist das Produkt seiner Versuche, die Dummbatzigkeit in den Griff zu bekommen. Bildung bringt ihm Unabhängigkeit. Nur wer viel weiss, kann die Dinge einordnen und verstehen, die um ihn herum passieren. Taktik und Takt in unzweideutiger Unübersichtlichkeit. Er versucht das Fähnchen des Furors hochzuhalten, verpackt Ablehnung in kollegiale Fürsorglichkeit und bietet mit versöhnlicher Geste ein Kaltgetränk an.

»Was machst du, wenn es nicht klappt?«, erkundigt sich der räudige Pappstar zwischen zwei Bieren beim Vortrinker der Toscanafraktion.

»Dann ziehe ich mir eine Zwangsjacke an und schliesse mich in den Schrank ein«, retouniert der Adlige. Er nimmt Grazia ernst, weil er sie nicht für verrückt hält, sondern konkurrierende Wirklichkeitserklärungen für selbstverständlich nimmt. Die Antipsychiatrie hatte den Traum, dass die Irren etwas haben, was uns allen verloren gegangen ist, dass sie unschuldiger, weiser und kreativer sind als wir Domestizierten. Weil sie nicht lügen können, überführen sie alle Höflichkeiten als faule Kompromisse; sie lachen über bürgerliche Hemmungen.

Grazia lebt eine private Apokalypseverliebtheit, sie kann sich zwischen den Kerlen nicht entscheiden. Jede Vermutung ist so gut wie die andere. Standpunkt bedeutet ihr, dass der Ort, an dem sie sich befindet, über die Perspektive entscheidet. Für einen Fotografen muss sie sich mit ihrem Künstler positionieren. Der erste zu sein, reicht dem gescheiterten Pappstar nicht, man muss der erste sein, der es richtig macht. Er legt ihr die Hand auf das verlängerte Rückgrat.

Es sollte ein Abend der Besinnung werden, er endet tumultarisch. In dunkelster Depression verwechselt Ernst Wilhelm von Wackerzapp Kraft mit Brutalität, Gefühl mit Sentimentalität. Hat einen semantischen Ekel vor toten Zeichen, mit denen sich Menschen vor einer Welt schützen, in der es ihnen die Worte verschlägt. Liebe dreht sich für Ernst Wilhelm in einem unproduktiven Kreis aus Besitzanspruch, Penetranz und Gekränktheit. Ihre Antriebskräfte sind der Wille zur Macht, eine fehlgeleitete Liebe setzt die produktivste aller Energien frei, den Hass. Wenn Männer ihre Wut zeigen, können sie nur noch irrational sein. Ernst Wilhelm sticht Libero Concordia den Rippenschleicher zwischen die Schulterblätter. Krankenwagensirenen kreischen. Niemand kommt hier lebendig raus. Nur im Rausch gibt es für die Artgroupies ein kurzfristiges Entkommen.

***

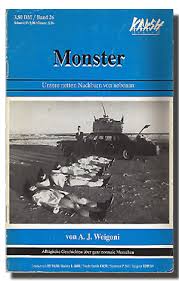

Monster, Short-Stories von A.J. Weigoni. Krash-Verlag 1990

In der Reihe Gossenhefte zeigt sich, was passiert, wenn sich literarischer Bodensatz und die Reflexionsmöglichkeiten von populärkulturellen Tugenden nahe genug kommen. Der Essay Perlen des Trash stellt diese Reihe ausführlich vor. Dem Begriff Trash haftet der Hauch der Verruchtheit und des Nonkonformismus an. In Musik, Kunst oder Film gilt Trash als Bewegung, die im Klandestinen stattfindet und an der nur ein exklusiver Kreis nonkonformistischer Aussenseiter partizipiert. Dieser angeschmutzte Realismus entzieht sich der Rezeption in einer öffentlichen Institution. Daher sei sei Enno Stahls fulminantes Zeitdokument Deutscher Trash ebenso eindrücklich empfohlen wie Heiner Links Vorwort zum Band Trash-Piloten.

→ Die Monster Short-Stories waren die Vorstufe zu Zombies, Erzählungen von A.J. Weigoni, Edition Das Labor 2010

→ KUNO übernimmt zu Zombies einen Artikel von Kultura-extra aus Neue Rheinische Zeitung und fixpoetry. Enrik Lauer stellt den Band unter Kanonverdacht. Betty Davis sieht darin die Gegenwartslage der Literatur. Constanze Schmidt erkennt literarische Polaroids. Holger Benkel beobachtet Kleine Dämonen auf Tour. Ein Essay über Unlust am Leben, Angst vor’m Tod. Für Jesko Hagen bleiben die Untoten lebendig.