Der ausschwingende Klöppel in der Kirchturmuhr schlägt eisern zu. Metall auf Metall. Nachhall scheppert durch hohle Gassen. Es ist null Uhr. Geisterstunde. Florin liegt in Embryostellung auf seinem Bett. Wälzt sich unruhig umher. Findet die nötige Bettschwere nicht. Der Tag rauscht im Schnelldurchlauf vorbei und atmet ihn aus. Standfotos. Bilder, Geräusche und Gespräche tauchen in hektischer Abfolge auf und wieder unter. Der asoziale Wohnungsbau lässt kaum einen Rückzug in die Privatsphäre zu. Die Haustür wird aufgeschlossen. Die Treppenhausbeleuchtung angeplockt. Schleppende Schritte schlurfen über die Stufen. Im Dachgeschoss wird die Wohnungstür geöffnet. Von der Strasse her sind vorbeifahrende Automobile zu hören. Zuerst eine männliche Stimme:

»Zungen zischeln… Laute… Sprache…«

Dann, in den Zwischenräumen, eine Vokalise:

»Tongue… Voices… Language…«

Das Paar von nebenan braucht Nähe, aber nicht den Dialog, sie reden nicht durcheinander, sondern übereinander und nebeneinander her. Leidensfähigkeit ist eine Frage der Hormone. Die Tochter kreischt:

»I had it on the tip of my tongue.«

Der Sturm bläst ein frischkomponiertes Minimalstück durch den Fensterkitt. Ein heftiger Regenguss klatscht auf die Fensterscheibe. Die Regenrinne läuft über. Eine schwefelhaltige Säure tropft auf das Linoleum. Florin dreht sich der Wand zu. Drückt mit der Stirn einen Fettfleck auf die Tapete. Schliesst die Augen. Versucht mit einer Fussmassage seine Druckpunkte zu finden.

Der Untermieter torkelt angetrunken durch das Treppenhaus. Stolpert auf dem Flur. Flucht. Klappert mit seinem grossen Schlüsselbund. Knallt seine Wohnungstür zu. Rumort in seiner Wohnung. Schaltet den Fernseher ein. Sucht einen Kanal. Ein Politiker predigt:

»Und nun, da wir uns darauf geeinigt haben, dass endgültig Feierabend sei! Was nun? Was danach? Weil das nun Vergegenwärtigung ist!?«

Der Untermieter schnackert den Kühlschrank zu. Schaltet um. Ein schlafwandelnder Jugendlicher setzt seinen DVD–Player unter Strom und knallt metallische Grooves durch seine selbstgebastelten Lautsprecher. Dumtschak. Fritz Müller schlägt seine Frau, weil sie nicht gefügig ist. Worte knallen wie Knüppel, Vokale heulen wie Sirenen. Schreie, Flüstern. Selbst ihr Atmen ist Ausdruck von Trauer oder Wut. Jedes Wort fällt wie ein Axthieb. Der wird zur Splittergranate, mit der die verletzte Frau sich an ihrem Gatten und der Welt rächt. Hinter den sich beschlagenden Fenstern wird der Sex angeknipst.

Es ist Vollmond. Anscheinend kann niemand einschlafen. Türen knarren in den Scharnieren. Schritte scharren über die Dielen. Wasserspülungen werden betätigt. Der Schäferhund jault. Florin dreht sich auf den Rücken, starrt an die Zimmerdecke und macht sich Gedanken. Sind diese Gedanken seine Gedanken, oder denkt er nur das, was andere vor ihm gedacht haben?

Der Student in der Dachkammer bearbeitet seine manuelle Schreibmaschine. Er arbeitet schnell. Florin hört zu, wie sich der Gedankentransfer über die Nervenbahnen, in die Fingerspitzen, auf das Papier vollzieht, welches nun dem geneigten, hier vorgeneigten Ohr, eine Spiegelung bietet.

Nachtgedanken. Der Saxophonist im Keller spielt round midnight. Alles scheint zusammenzupassen und doch nicht zu stimmen. Schlafgedanken. Silbe für Silbe ablegen. Den Sprachkörper berühren. Ausgiebig durch die transparente Haut das Buchstabenrückgrad sehen. Das Pumpwerk steht still. Und niemand stöbert in der Bibliothek von Alexandrien. Nur der Student klappert munter weiter. Florin steht auf. Schreitet gemessenen Schrittes sein Arbeitszimmer ab. Findet keinen Endpunkt für die Unruhe. Es hat sich ausgeregnet. Die Wolkendecke reisst auf. Der pralle Mond lugt in das Zimmer. Hinter dem Grauschleier liegt die Milchstrasse. Dahinter das nichts. Eine Katze schreit. Erbärmlicher noch: Das Baby aus dem Souterrain bekommt die ersten Zähne. Ein Paar streitet sich.

»Was interessiert also?«, fräst sich die nöselige Stimme durch die schlecht geklebten Tapetenschichten. Ganz Ohryeur nähert sich Florin der Wand. Hält seine Ohrmuschel vorsichtig an die Raufaser. Meint, kriechende Tiere unter dem Putz zu hören. Wartet bang und ungeduldig auf die Erwiderung.

»Na, das, was immer wirklich interessiert! Das Fliessen und Zerfliessen, das Auflösen, dieses Ineinanderfliessen, grenzenlos geliebt, ohne wenn und aber…«

Die Sprecher beginnen zu schweigen. Der Saxophonist im Keller intoniert den blues for alice. Sein Nachbar hört im Radio eine arrièregardistische Arbeit, die ein altes Aufnahmemedium, den Kunstkopf, mit einer zu dieser Zeit aktuellen Aufnahmetechnik koppelt. Damit verwandeln die Klangartisten jeden Raum in ein Aufnahmestudio und machen Road–Radio. Erarbeiteten Soundscapes und eröffnen der Poesie neue Klangräume. Die Notwendigkeit ihrer Arbeit ergibt sich aus dem Verfall der klassischen Hörkultur und dem fortschreitenden Verdrängungsprozess auf dem durch Hochtechnologie geprägten Medienmarkt. Florin schaltet den Apparat neben seinem Bett ein. Dreht fieberhaft an der Skala. Findet die richtige Frequenz. Hört Stimmen aus dem Lautsprecher:

»Und selbst du, Hörer, weisst du dich längst in Sicherheit, dieser zeitversetzten, in der unsere Gegenwart voneinander entfernt ist. – Neige dich vor, dem Lautsprecher näher zu, unser gemeinsames Wort lautet: Tod.«

Ein Ohrenkanapé des Schreckens über Gnade, Grausamkeit, Macht und Moral mit einer Handlung, die widersprüchlich und vielschichtig ist. Hübscher Stachel im satten Fleisch der bürgerlichen Gesellschaft, der immer dann sticht, wenn der Bürger sich in Bigotterie und Sexualfeindlichkeit zurücklehnen will. Florin wirkt wie ein Mann, der aus Angst vor dem Tod in die Schlaflosigkeit flüchtet und am Morgen unterm Leselämpchen entschlummert. Der Mensch ist dreigeteilt in Hirn, Herz und Bauch, in Gedanken, Gefühl und Emotion. In der Jugend dominieren Emotionen, mit dem Alter kommen die Gedanken und das Mitfühlen dazu. Musik kann in den besten Momenten diese Sphären harmonisieren.

Florin pellt sich aus dem durchgeschwitzten Laken. Bleibt mit den verschwitzten Füssen auf dem Linoleum kleben. Platscht in eine Pfütze. Will sich auf den Weg machen. Jeder Gang löst bei ihm eine vielschichtige Metamorphose aus. Wird als berauschender Sinneswirbel wahrgenommen. Wird zur Bereitschaft, sich der Unendlichkeit und Vielfalt der Existenz zu öffnen. Er rutscht aus. Torkelt in die Küche. Setzt sich auf den Küchenstuhl. Zwirbelt sich eine Zigarette. Steckt sie hinters Ohr. Die Leere des Kühlschranks gähnt ihn an. Die Binse, dass Kreativität aus Mangel entsteht, beweist sich immer wieder auf’s Neue. Schimmelige Marmelade, Kräuterbutter… doch kein Riesling aus dem Rheingau mehr.

Ein Melancholiker befindet sich in der schlechtesten Gesellschaft der Welt: seiner eigenen. Deshalb wirft Florin den Trench über. Schlüpft in die Slipper. Geht vorbei an einer Ausfallstrasse mit steigender Spelunkendichte. Begibt sich ins Lohaus, seiner Stammkneipe im Bügeleisenhaus. Zieht sich in seine Affektnische zurück. Setzt sich zu den Nachtschwärmern an den Schanktisch. Hört mit Anteilnahme ihrem Geraune zu. Sie erzählen in jeder Sekunde vom Scheitern, zart und behutsam setzen sie wenige Töne, die auf einen Aufschwung zielen, auf einen Anfang. Doch schon fehlt der Mut fortzufahren. So keimt aus einer kleinen Geste der Vergeblichkeit ihr ganzes Leben. Vom proletarischen Stallgeruch umweht, sind sie in einer parfümierten Gegenwart auf ewig zum Unterprivilegiertendasein verdammt. Es ist eine verlorene Generation, der die Werte der Wohlstandsgesellschaft nichts bedeutet und die Aggressionen hemmungslos auslebt. Authentische Primitivlinge provozieren mit Plattheiten.

»Wenn ich schon einsam bin, dann will ich nicht allein sein!«, möchte Otto dabei Gesellschaft haben, ins Vergessen zu segeln. Eine Einsamkeit, bei der er zusätzliche Kraft gewinnt, wenn er beispielsweise über eine Insel läuft, liegt hinter seinem Vorstellungshorizont. In der Stadt kann man zwar aufregende Menschen treffen, bei näherem Hinsehen sind sie genauso gewöhnlich und egoistisch wie auf dem Dorf. Otto gibt sich in der gängigsten aller rhetorischen Posen. Sein Kunstgeschmack ist gusseisern, seine Ausdruckskraft steifleinen, sein Nationalpopulismus krachledern. Der falsche Applaus ist ihm allemal sicher. Er befriedigt die Aussteigersehnsüchte der Kleinbürger, die Frustration der ewig Benachteiligten, bedient politische Inkorrektheiten des reaktionären Volksmunds. Als wahrhaft radikale Erneuerer halten sich die Saufkumpane gar nicht erst mit dem Neuen auf, sondern verwursten schonungslos die Zukunft.

»Wat biss’e so stickum, Jong?«, erkundigt sich Heinz, der Wirt, besorgt bei Florin. Er versteht die Tragik grosser Denker, die oft an kleine Geister geraten.

»Wenn ich mich zum Schlafen lege, bedrängen mich Erinnerungen. Diese Erinnerungen gehorchen nicht meinem Willen. Dem Vergessen bin ich genauso ausgeliefert. Das findet einfach statt. Früher war alles bewusster, da konnte ich das sogar steuern. Mein Kopf trifft eigene Entscheidungen, die Gedanken haben sich von meinem Willen emanzipiert…«, hält sich der Humor von Florin am Rande der Verzweiflung auf, er versucht sich damit zur Vergangenheit nicht taktisch zu verhalten, »… Ziele sind für eines gut: Je höher du sie steckst, desto weiter kommst du. Die meisten Menschen haben aber keine Ziele. Sie verhalten sich so, als wären sie lobotomisiert. Die meisten, mit denen ich in der Schule war, denken nicht mal im Traum daran, ihren Reisepass zu benutzen.«

»Was magst du an den neuen Deutschen?«, ist der Wirt verwundert.

»Sie strahlen eine stille Würde aus, versuchen dabei nicht zu gefallen und wollen sich selber akzeptieren«, schwärmt Florin und erhält zur seiner Verblüffung ein Freigetränk. Wo mehr als zwei Menschen beieinander hocken, handelt es sich in dieser Region um eine gefährliche Zusammenrottung, beschönigend Heimat genannt. Die Geschichte webt hier das Leichentuch, in dem Revolutionäre als Patrioten zu Grabe getragen werden. Reale Todesnähe vertreibt depressive Todessehnsucht. Die Depressiven sind Diesseits eingefroren, Florin blickt ins Jenseits. Weil ihm nicht gefällt, was er sieht, lässt er die Leere zulaufen. Er bleibt so lange im Lohaus, bis er auf seinem Deckel nackte Strichmännchen sieht.

***

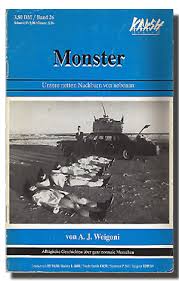

Monster, Short-Stories von A.J. Weigoni. Krash-Verlag 1990

In der Reihe Gossenhefte zeigt sich, was passiert, wenn sich literarischer Bodensatz und die Reflexionsmöglichkeiten von populärkulturellen Tugenden nahe genug kommen. Der Essay Perlen des Trash stellt diese Reihe ausführlich vor. Dem Begriff Trash haftet der Hauch der Verruchtheit und des Nonkonformismus an. In Musik, Kunst oder Film gilt Trash als Bewegung, die im Klandestinen stattfindet und an der nur ein exklusiver Kreis nonkonformistischer Aussenseiter partizipiert. Dieser angeschmutzte Realismus entzieht sich der Rezeption in einer öffentlichen Institution. Daher sei sei Enno Stahls fulminantes Zeitdokument Deutscher Trash ebenso eindrücklich empfohlen wie Heiner Links Vorwort zum Band Trash-Piloten.

→ Die Monster Short-Stories waren die Vorstufe zu Zombies, Erzählungen von A.J. Weigoni, Edition Das Labor 2010

→ KUNO übernimmt zu Zombies einen Artikel von Kultura-extra aus Neue Rheinische Zeitung und fixpoetry. Enrik Lauer stellt den Band unter Kanonverdacht. Betty Davis sieht darin die Gegenwartslage der Literatur. Constanze Schmidt erkennt literarische Polaroids. Holger Benkel beobachtet Kleine Dämonen auf Tour. Ein Essay über Unlust am Leben, Angst vor’m Tod. Für Jesko Hagen bleiben die Untoten lebendig.

Redaktionelle Anmerkung: Dieses Thema sollte Weigoni in seinem zweiten Roman Lokalhelden vertriefen.