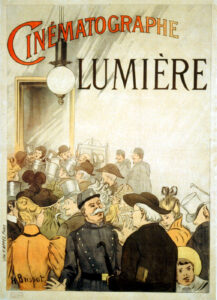

Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat ist ein französischer Stummfilm. Regie führten Auguste und Louis Lumière. Der Film feierte seine öffentliche Premiere am 28. Dezember 1895. Gedreht wurde der Film im Jahr 1895. Der Abend endete angeblich damit, dass Zuschauer das Café aus Panik fluchtartig verließen, weil sie glaubten, der Zug werde gleich in das Café fahren. Allerdings gilt dies als moderne Sage und Ausschmückung zu Werbezwecken.

Was die Leute im Kino suchen, sagte mein Freund, mit dem ich auf dieses Thema kam, was alle die arbeitenden Leute im Kino suchen, ist der Ersatz für die Träume. Sie wollen ihre Phantasie mit Bildern füllen, starken Bildern, in denen sich Lebensessenz zusammenfaßt; die gleichsam aus dem Innern des Schauenden gebildet sind und ihm an die Nieren gehen. Denn solche Bilder bleibt ihnen das Leben schuldig. – (Ich rede von denen, die in den Städten oder großen zusammenhängenden Industriebezirken wohnen, nicht von den andern, den Bauern, den Schiffern, Waldarbeitern oder Bergbewohnern.) – Ihre Köpfe sind leer, nicht von Natur aus, eher durch das Leben, das die Gesellschaft sie zu führen zwingt. Da sind diese Anhäufungen von kohlengeschwärzten Industrieorten, mit nichts als einem Streifchen von verdorrtem Wiesengras zwischen ihnen, und den Kindern, die da aufwachsen, von denen unter sechstausend nicht eines im Leben eine Eule gesehen hatte oder ein Eichhörnchen oder eine Quelle, da sind unsere Städte, diese endlosen einander durchkreuzenden Häuserzeilen; die Häuser sehen einander ähnlich, sie haben eine kleine Tür und Streifen von gleichförmigen Fenstern, unten sind die Läden; nichts redet zu dem, der vorüberkommt, oder der ein Haus sucht: das einzige, was spricht, ist die Nummer. So ist die Fabrik, der Arbeitssaal, die Maschine, das Amt, wo man Steuer zahlen oder sich melden muß: nichts davon bleibt haften als die Nummer. Da ist der Werktag: die Routine des Fabriklebens oder des Handwerks; die paar Handgriffe, immer die gleichen; das gleiche Hämmern oder Schwingen oder Feilen oder Drehen; und zuhause wieder: der Gaskocher, der eiserne Ofen, die paar Geräte und kleinen Maschinen, von denen man abhängt, auch das durch Übung so zu bewältigen, daß schließlich der, der sie immer wieder bewältigt, selber zur Maschine wird, ein Werkzeug unter Werkzeugen. Davor flüchten sie zu unzähligen Hunderttausenden in den finsteren Saal mit den beweglichen Bildern. Daß diese Bilder stumm sind, ist ein Reiz mehr; sie sind stumm wie Träume. Und im Tiefsten, ohne es zu wissen, fürchten diese Leute die Sprache; sie fürchten in der Sprache das Werkzeug der Gesellschaft. Der Vortragssaal ist neben dem Kino, das Versammlungslokal ist eine Gasse weiter, aber sie haben nicht diese Gewalt. Der Eingang zum Kino zieht mit einer Gewalt die Schritte der Menschen an sich, wie – wie die Branntweinschänke: und doch ist es etwas anderes. Über dem Vortragssaal steht mit goldenen Buchstaben: »Wissen ist Macht«, aber das Kino ruft stärker: es ruft mit Bildern. Die Macht, die ihnen durch das Wissen vermittelt wird – irgend etwas ist ihnen unvertraut an dieser Macht, nicht ganz überzeugend; beinahe verdächtig. Sie fühlen, das führt nur tiefer hinein in die Maschinerie und immer weiter vom eigentlichen Leben weg, von dem, wovon ihre Sinne und ein tieferes Geheimnis, das unter den Sinnen schwingt, ihnen sagt, daß es das eigentliche Leben ist. Das Wissen, die Bildung, die Erkenntnis der Zusammenhänge, all dies lockert vielleicht die Fessel, die sie um ihre Hände geschlungen fühlen, – lockert sie vielleicht – für den Moment – zum Schein – um sie dann vielleicht noch fester zusammenzuziehen. All dies führt vielleicht zuletzt zu neuer Verkettung, noch tieferer Knechtschaft. (Ich sage nicht, daß sie dies sagen; aber eine Stimme sagt es in ihnen ganz leise.) Und ihr Inneres würde bei alledem leer bleiben. (Auch dies sagen sie sich, ohne es sich zu sagen.) Die eigentümliche fade Leere der Realität, die Öde – die, aus der auch der Branntwein herausführt –, die wenigen Vorstellungen, die im Leeren hängen, all dies wird nicht wirklich geheilt durch das, was der Vortragssaal bietet. Auch die Schlagworte der Parteiversammlung, die Spalten der Zeitung, die täglich daliegt – auch hierin ist nichts, was die Öde des Daseins wirklich aufhöbe. Diese Sprache der Gebildeten und Halbgebildeten, ob gesprochen oder geschrieben, sie ist etwas Fremdes. Sie kräuselt die Oberfläche, aber sie weckt nicht, was in der Tiefe schlummert. Es ist zuviel von der Algebra in dieser Sprache, jeder Buchstabe bedeckt wieder eine Ziffer, die Ziffer ist die Verkürzung für eine Wirklichkeit, all dies deutet von fern auf irgend etwas hin, auch auf Macht, auf Macht sogar, an der man irgendwelchen Anteil hat; aber dies alles ist zu indirekt, die Verknüpfungen sind zu unsinnlich, dies hebt den Geist nicht wirklich auf, trägt ihn nicht irgendwo hin. All dies läßt eher eine Verzagtheit zurück, und wieder dies Gefühl, der ohnmächtige Teil einer Maschine zu sein, und sie kennen alle eine andere Macht, eine wirkliche, die einzige wirkliche: die der Träume. Sie waren Kinder und damals waren sie mächtige Wesen. Da waren Träume, nachts, aber sie waren nicht auf die Nacht beschränkt; sie waren auch bei Tag da, waren überall: eine dunkle Ecke, ein Anhauch der Luft, das Gesicht eines Tiers, das Schlürfen eines fremden Schrittes genügte, um ihre fortwährende Gegenwart fühlbar zu machen. Da war der dunkle Raum hinter der Kellerstiege, ein altes Faß im Hof, halbvoll mit Regenwasser, eine Kiste mit Gerümpel; da war die Tür zu einem Magazin, die Bodentür, die Tür zur Nachbarswohnung, durch die jemand herauskam, vor dem man sich ängstlich vorbeiduckte, oder ein schönes Wesen, das den süßen undefinierbaren Schauder der ahnenden Begierde tief in die dunklen bebenden Tiefen des Herzens hineinwarf – und nun ist es wieder eine Kiste mit zauberhaftem Gerümpel, die sich auftut: das Kino. Da liegt alles offen da, was sich sonst hinter den kalten undurchsichtigen Fassaden der endlosen Häuser verbirgt, da gehen alle Türen auf, in die Stuben der Reichen, in das Zimmer des jungen Mädchens, in die Halls der Hotels; in den Schlupfwinkel des Diebes, in die Werkstatt des Alchimisten. Es ist die Fahrt durch die Luft mit dem Teufel Asmodi, der alle Dächer abdeckt, alle Geheimnisse freilegt. Aber es ist nicht bloß die Beschwichtigung der quälenden, so oft enttäuschten Neugier: wie beim Träumenden ist hier einem geheimeren Trieb seine Stillung bereitet: Träume sind Taten, unwillkürlich mischt sich in dies schrankenlose Schauen ein süßer Selbstbetrug, es ist wie ein Schalten und Walten mit diesen stummen, dienstbar vorüberhastenden Bildern, ein Schalten und Walten mit ganzen Existenzen. Die Landschaft, Haus und Park, Wald und Hafen, die hinter den Gestalten vorüberweht, macht nur eine Art von dumpfer Musik dazu – aufrührend weiß Gott was an Sehnsucht und Überhebung, in der dunklen Region, in die kein geschriebenes und gesprochenes Wort hinabdringt – auf dem Film aber fliegt indessen in zerrissenen Fetzen eine ganze Literatur vorbei, nein, ein ganzes Wirrsal von Literaturen, der Gestaltenrest von Tausenden von Dramen, Romanen, Kriminalgeschichten; die historischen Anekdoten, die Halluzinationen der Geisterseher, die Berichte der Abenteurer; aber zugleich schöne Wesen und durchsichtige Gebärden; Mienen und Blicke, aus denen die ganze Seele hervorbricht. Sie leben und leiden, ringen und vergehen vor den Augen des Träumenden; und der Träumende weiß, daß er wach ist; er braucht nichts von sich draußen zu lassen; mit allem, was in ihm ist, bis in die geheimste Falte, starrt er auf dieses flimmernde Lebensrad, das sich ewig dreht. Es ist der ganze Mensch, der sich diesem Schauspiel hingibt; nicht ein einziger Traum aus der zartesten Kindheit, der nicht mit in Schwingung geriete. Denn wir haben unsere Träume nur zum Schein vergessen. Von jedem einzelnen von ihnen, auch von denen, die wir beim Erwachen schon verloren hatten, bleibt ein Etwas in uns, eine leise aber entscheidende Färbung unserer Affekte, es bleiben die Gewohnheiten des Traumes, in denen der ganze Mensch ist, mehr als in den Gewohnheiten des Lebens, all die unterdrückten Besessenheiten, in denen die Stärke und Besonderheit des Individuums sich nach innen zu auslebt. Diese ganze unterirdische Vegetation bebt mit bis in ihren dunkelsten Wurzelgrund, während die Augen von dem flimmernden Film das tausendfältige Bild des Lebens ablesen. Ja dieser dunkle Wurzelgrund des Lebens, er, die Region wo das Individuum aufhört Individuum zu sein, er, den so selten ein Wort erreicht, kaum das Wort des Gebetes oder das Gestammel der Liebe, er bebt mit. Von ihm aber geht das geheimste und tiefste aller Lebensgefühle aus: die Ahnung der Unzerstörbarkeit, der Glaube der Notwendigkeit und die Verachtung des bloß Wirklichen, das nur zufällig da ist. Von ihm, wenn er einmal in Schwingung gerät, geht das aus, was wir die Gewalt der Mythenbildung nennen. Vor diesem dunklen Blick aus der Tiefe des Wesens entsteht blitzartig das Symbol: das sinnliche Bild für geistige Wahrheit, die der ratio unerreichbar ist.

Ich weiß, schloß mein Freund, daß es sehr verschiedene Weisen gibt, diese Dinge zu betrachten. Und ich weiß, es gibt eine Weise, sie zu sehen, die legitim ist von einem anderen Standpunkte aus, und die nichts anderes in alledem sieht als ein klägliches Wirrsal aus industriellen Begehrlichkeiten, der Allmacht der Technik, der Herabwürdigung des Geistigen und der dumpfen, auf jeden Weg zu lockenden Neugierde. Mir aber scheint die Atmosphäre des Kinos die einzige Atmosphäre, in welcher die Menschen unserer Zeit – diejenigen welche die Masse bilden – zu einem ungeheuren, wenn auch sonderbar zugerichteten geistigen Erbe in ein ganz unmittelbares, ganz hemmungsloses Verhältnis treten, Leben zu Leben, und der vollgepfropfte halbdunkle Raum mit den vorbeiflirrenden Bildern ist mir, ich kann es nicht anders sagen, beinahe ehrwürdig, als die Stätte, wo die Seelen in einem dunklen Selbsterhaltungsdrange hinflüchten, von der Ziffer zur Vision.

→ Dieser Essay von Hugo von Hofmannsthal über das Kino ist einer der stärksten Texte über die Suggestivität bewegter Bildern. Wir begreifen die Gattung des Essays auf KUNO als eine Versuchsanordnung, undogmatisch, subjektiv, experimentell, ergebnisoffen.

→ Im Alter von achtundzwanzig Jahren verschafft sich Hofmannsthal mit dem Brief des Lord Chandos ein Ventil, seinem Zweifel an der Sprache Raum zu verschaffen. Der Sprache traut er jedenfalls nicht länger zu, den Zusammenhang von Ich und Welt herstellen zu können.

→ Hugo von Hofmannsthal über Gedichte.

→ Poesie zählt für KUNO weiterhin zu den identitäts- und identifikationstiftenden Elementen einer Kultur, dies bezeugte auch der Versuch einer poetologischen Positionsbestimmung.

→ Lesen Sie auch KUNOs Hommage an die Gattung