KUNO konsultiert den Wert des Analogen und dokumentierte den Grenzverkehr im Dreiländereck. Wir stellen in diesem Online-Magazin gerne Literaturzeitschriften vor, auch Klassiker.

In der Vorrede zur Fackel sagt Kraus sich von allen Rücksichten auf parteipolitische oder sonstige Bindungen los. Unter dem Motto „Was wir umbringen“, das er dem reißerischen „Was wir bringen“ der Zeitungen entgegenhielt, sagte er der Welt – vor allem der der Schriftsteller und Journalisten – den Kampf gegen die Phrase an und entwickelte sich zum vermutlich bedeutendsten Vorkämpfer gegen die Verwahrlosung der deutschen Sprache.

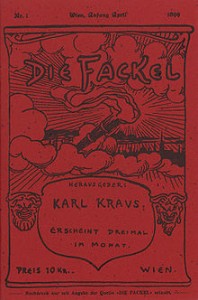

Die Fackel kam als Heftchen mit rotem Umschlag heraus, etwa im Format DIN A5. In den ersten Jahren zeigte das Titelblatt die Zeichnung einer Fackel vor der Silhouette Wiens mit dem Symbol des Theaters und der darstellenden Künste – der antiken Theatermasken, die Komödie und Tragödie symbolisieren. Da sein ehemaliger Verleger sich darauf die Rechte gesichert hatte, erschien Die Fackel später mit einem nüchternen Titel, der nur aus Text bestand.

Von Anfang an stammten die Beiträge vorwiegend von Kraus, in den ersten Jahren erschienen aber auch Beiträge anderer Autoren in der Fackel, unter anderem von: Peter Altenberg, Houston Stewart Chamberlain, Egon Friedell, Karl Hauer, Else Lasker-Schüler, Detlev von Liliencron, Adolf Loos, Frank Wedekind.

Von 1912 an bis kurz vor seinem Tod (die letzte Fackel erschien im Februar 1936) waren (mit seltenen Ausnahmen) alle Originalbeiträge der Fackel von Kraus selbst geschrieben. Umgekehrt ist der überwältigende Anteil seines Werks in der Fackel zu finden; nur wenig hat er außerhalb der Fackel publiziert.

Die gesamte Fackel umfasst über 20.000 Seiten und 922 „Nummern“, wobei Karl Kraus es sich zur Gewohnheit machte, Doppel-, Dreifach- und Vierfachnummern erscheinen zu lassen. Von der ersten Vierfachnummer im Sommer vor dem Ersten Weltkrieg variiert der Umfang bis hin zu den 316 Seiten der Sechzehnfachausgabe Nr. 890 bis 905 mit dem Titel Warum die Fackel nicht erscheint. Die Fackel erschien infolge dieser engen Bindung an den praktisch einzigen Autor unregelmäßig (oder wie Kraus es selbst formulierte: in zwangloser Folge), mit gelegentlichen Unterbrechungen, die sich auf Reisen, Besuche, Sommerfrischen usw. zurückführen lassen.

***

Zu den Gründungsmythen der alten BRD gehört die Nonkonformistische Literatur, lesen Sie dazu auch ein Porträt von V.O. Stomps, dem Klassiker des Andersseins. Kaum jemand hat die Lückenhaftigkeit des Underground so konzequent erzählt wie Ní Gudix und ihre Kritik an der literarischen Alternative ist berechtigt. Ein Porträt von Ní Gudix findet sich hier (und als Leseprobe ihren Hausaffentango). Lesen Sie auch die Erinnerungen an den Bottroper Literaturrocker von Werner Streletz und den Nachruf von Bruno Runzheimer. Zum 100. Geburtstag von Charles Bukowski, eine Doppelbesprechung von Hartmuth Malornys Ruhrgebietsroman Die schwarze Ledertasche. 1989 erscheint Helge Schneiders allererste Schallplatte Seine größten Erfolge, produziert von Helge Schneider und Tom Täger im Tonstudio/Ruhr. Lesen Sie auch das Porträt der einzigartigen Proletendiva aus dem Ruhrgebeat auf KUNO. In einem Kollegengespräch mit Barbara Ester dekonstruiert A.J. Weigoni die Ruhrgebietsromantik. Mit Kersten Flenter und Michael Schönauer gehörte Tom de Toys zum Dreigestirn des deutschen Poetry Slam. Einen Nachruf von Theo Breuer auf den Urvater des Social-Beat finden Sie hier – Sowie selbstverständlich his Masters voice. Und Dr. Stahls kaltgenaue Analyse. – Constanze Schmidt beschreibt den Weg von Proust zu Pulp. Ebenso eindrücklich empfohlen sei Heiner Links Vorwort zum Band Trash-Piloten. Inzwischen hat sich Trash andere Kunstformen erobert, dazu die Aufmerksamkeit einer geneigten Kulturkritik. In der Reihe Gossenhefte zeigt sich, was passiert, wenn sich literarischer Bodensatz und die Reflexionsmöglichkeiten von populärkulturellen Tugenden nahe genug kommen, der Essay Perlen des Trash stellt diese Reihe ausführlich vor. Die KUNO-Redaktion bat A.J. Weigoni um einen Text mit Bezug auf die Mainzer Minpressenmesse (MMPM) und er kramte eine Realsatire aus dem Jahr 1993 heraus, die er für den Mainzer Verleger Jens Neumann geschrieben hat. Jürgen Kipp über die Aufgaben des Mainzer Minipressen-Archives. Ein würdiger Abschluß gelingt Boris Kerenski mit Stimmen aus dem popliterarischen Untergrund.