teil seiner ganzenlebensarbeit ist ja wohl auch, durch übersteigerte ordnung subversive unordnung und verwischung der grenzen zu schaffen

Crauss

Du spürst es nicht, kannst die bis in Fingerbeere, Haarspitze, Pore empfundene und am liebsten wortlose ›Begeisterung‹ für die dialogisch polyphonen »sprachlichen Gebilde, die in sich stehen«, wie Gadamer es ins Wort faßt, nicht nachempfinden? »Hier spricht die Sprache« · Roland Barthes. Und Bensch blickt mich, ein wenig ratlos, an, Kraus mit kühlen Augen, in denen ich die »Unlesbarkeit dieser / Welt« (P.C.) zu erkennen vermeine. Bin ich also alleingelassen? Oh, nein. Ich lausche Hélène Grimaud, wie sie, zauberhaft luftmalerisch, Mozarts Klavierkonzert Nr. 19 spielt, und die Augen gehen hin zu dem von Gedichtbüchern eingerahmten Triptychon, das, rechts vom Schreibtisch, den Blick immer wieder, magisch, anzieht. ›Vollendet‹ ist diese kleine »petersburger hängun’« (Thomas Kling), seit A. J. Weigoni (dem ich zudem Grimaud verdanke), mir den postkartenkleinen apfelsinengelbfarbenen Akt von Haimo Hieronymus schenkte, den ich, im Zusammenspiel mit R. A. Westphals grauem »Schamanen«, der, naturgemäß, pfeiferauchend, trommelschlagend im Weltenbaum hockt, und Gunter Lorenz tieftraurigschwarzem »Steinkreuz Schmerzensmann« unmittelbar als Dreiklang erlebe, der mich seitdem, in hellbraunen Rahmen, rund um die Uhr begleitet. – – – »Mach die Augen zu, hör diese Stille«, sagt meine Begleiterin, als wir, an einem Tag im Februar, gegen 14 Uhr, aus dem Wald heraustreten, »ich steh auf den Treppen des Windes« (Rolf Bossert), aber nein, ausnahmsweise ruht ›das himmlische Kind‹ einmal, und der Blick fließt über viele Kilometer hin zum weiten Horizont, hinweg über die sanften, weiterhin weißen Weidenhügel, »redefined by the snow and, at the same time, perfected, made abstract, like the world in a blueprint« (J.B.), wo kalthellgrellblauer Himmel und schneebedeckte Erde in meinen Augen zusammenfinden, »a brilliant circle of light« (J.B.), dasz ich blinzeln musz, heute morgen schreibt Christel Fallenstein : »Hier liegt auf allem auch schon eine dicke Schneeschicht – und die Schneeflocken rieseln und tanzen und wirbeln manchmal sogar aufwärts – Wien hat viel Wind – sogar in diesem völlig umbauten Innenhof, in dem mein einziger, nun fast weißer Baum steht«, und ich schließe, augenblicklang, die Augen und höre das Summen der Stille, für einen Moment zieht sich der Gedanke an Reise durch die Nacht, das ich am Morgen bestellt habe, zurück, wir stehen still; schon gehen wir wieder – »Dreifach ist der Schritt der Zeit, / Zögernd kommt die Zukunft hergezogen, / Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen, / Ewig still steht die Vergangenheit« (Friedrich Schiller) –, auf demselben Weg, den wir gekommen sind, nach Hause, auf die große Runde verzichten wir heute, zu sehr zieht es, was ist ›es‹ (ist es die Zukunft?), mich zurück nach Hause, wo Burnsides ›sinister‹ »Glister«, das ich seit dem Vorabend lese, mich ungeduldig erwartet, schweigend gehen wir nebeneinander, da fällt mir Tonino Guerra vor die Füße : »Diesen Winter saß ich stundenlang am Fenster und schaute zu, wie der Schnee fällt«, und indem ich dem fortwährenden Knirschen der kleinen Schritte von Mrs C. und der größeren Schritte von mir lausche, denke ich zum erstenmal, und hätte ich dieses mein Schreiben nicht, Wort für Wort im Rhythmus meiner Schritte vor mich hinmurmelnd, den Gedanken (wie viele Gedanke denke ich dutzende, hunderte, tausende Mal?) : Wir zerstampfen die ›Gegenwart‹, lassen sie, Schritt für Schritt, als ›Vergangenheit‹ hinter uns liegen, rennen, blindlings, in die ›Zukunft‹. Und frage mich hernach, mit Augustinus : »Was also ist die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich’s, will ich’s aber einem Fragenden erklären, weiß ich’s nicht.« In Sophie Reyers Gedicht steht »die gezirpte zeit«, und im Garten fliegt, kein Sommerlaub in Sicht, ein Spatzenschwarm, mitSchneeindenAugen, auf.

***

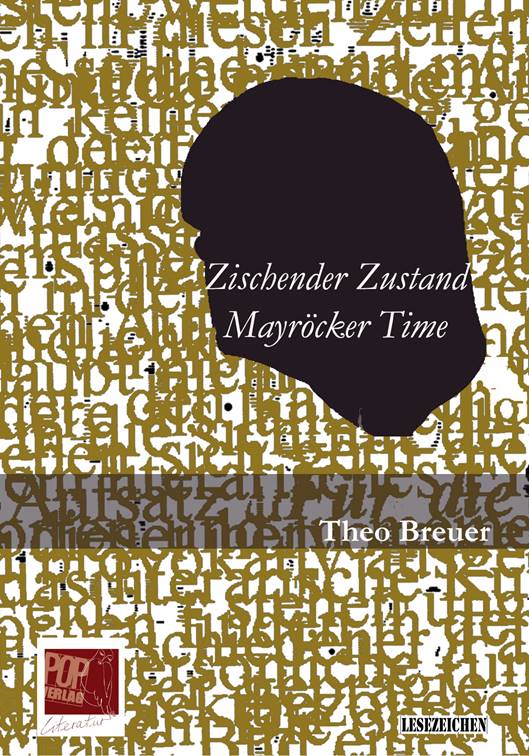

Zischender Zustand . Mayröcker Time von Theo Breuer. Reihe Lesezeichen Band 1 – POP VERLAG, 2017

Weiterführend →

Einen Essay über das Tun von Theo Breuer lesen Sie hier.