Von der Seite betrachtet, erinnert sein Kopf an den Totenschädel eines Gorillas; wendet mir Loos langsam das Gesicht zu, prüfen mich scharf des Gorillas runde, hellbraune Augen. Die sind gefährlich, greifen aus einem andern Denken, aus einem fremden, geschwinden Grund. Die Blicke der Gäste strafen mich für meinen Ausspruch, Loos selbst aber scheint nichts gehört zu haben. Ist er schwerhörig? Auf mich wirkt sein Unvernehmen geisterhaft, wundersam wund; für den unverstandenen Sprecher – unverständlich. Senkt Loos den Kopf, neigen sich seinem Ohre die Lippen zu; o, wie sanft er die Lider hängen läßt – man hat ihn dann lieb, die Lotosseele unter den Gorillen. Schielende, deren Züge etwas Rührendes erhalten, und Hinkende, die im verlorenen Gleichgang süße Interessantheit hinschaukeln – zehnfach tönt Loos das Wort wieder, ruft man es in ihn hinein. Dann wird er ein reißender Geist, den man im Echo heraufbeschwor, ein affenböser Künstler, reißt er dem die Perücke vom Kopf, setzt ihm den Skalp wieder an, daß er mit seiner Person vernarbe. Ein handgreiflicher Philosoph ist er, dem die Verschnörkelung der Architektur ein eitler Greuel, ein verwirrtes Knäuel ist, den er rücksichtslos löst. Loos will Ordnung schaffen in den Welten hier unten, in der Welt, die sich der von sich abstrebende Mensch erschaffen läßt vom Architektenmenschen und nicht hineinpaßt. Wie viele sitzen und schwitzen in fremden vier Häuten, denn die Wände unseres Gemaches sollen unser passendstes Kleid sein, sie sollen die Schrift unseres Atems tragen. Die Seuche der Einrichtung hat sich schon in die Schlösser der Fürsten begeben, auf Altären liegen »stilvolle« Decken, und durch die Tempel der Künstler flutet das elektrische Licht der Birnen aus neuerfundenen Kelchen. Wollte man mir sogar auf den Rücken meines Zigeunerkarrens, meines grünen Holzvogels, die sogenannte aufsteigende Kurve (ich weiß gar nicht, was das ist) und langweilige kühle Linien ziehen, die große Klassikerlinie Weimarer Spätgeburt van de Veldisch architektiert. Man sehnt sich rein nach dem Buckel. Die Wände meiner Rast sind auch die Wände meiner Last, sind mit mir verwachsen, aufgewachsen. Meine Behausung gleicht mir auf ein Haar. Darum springe ich gerne aus meiner Haut mal, am liebsten in das mir vermählte Zimmer. Ist sein Bewohner auch meist nicht in seiner Hauptperson anwesend, sein Heim aber spricht für ihn. Kühlritterblau empfängt mich das Tapetengesicht; ich setze mich vor den Schreibtisch, vor Rhodopes farbige Statuette, meines auserwählten Zimmers heimliche Liebe. Über den Flügeldeckel kehren Lieder heim und legen sich auf die Tasten – schlummern und träumen laut; hingezaubert sitzt ja ihr Schöpfer auf dem runden Stuhl und spielt. Ich denke an meine Prinzessinnenzeit… Wer salbt meine toten Paläste, sie trugen alle die Kronen meiner Väter. – Ich hasse die Tische, Stühle, Sessel und so weiter, die sich verkuppeln ließen, mit ihrem Plebejerbesitzer; das sind Mesallianzen, Sessel, deren Lehne sich beugte immer tiefer ihrem Sitz zu. Ich denke an einen wie ein Melancholischer. – Ich helfe dir räumen, Loos, aber wehe dir, wenn ich nach Wien komme, und du sitzt nicht auf einem australischen Urwaldast zurückgezogen hinter Gedanken tausendgitterig.

***

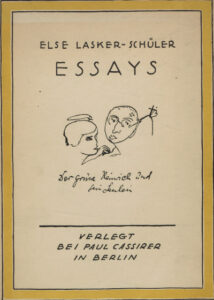

Essays von Else Lasker-Schüler. Mit einer Einbandzeichnung der Verfasserin. Verlegt bei Paul Cassirer in Berlin 1920

Weiterführend → Lesen Sie auch KUNOs Hommage an die Gattung des Essays.

Weiterführend → Lesen Sie auch KUNOs Hommage an die Gattung des Essays.